腸管出血性大腸菌 O157は、主に牛の腸内に生息している細菌です。

特に加熱が不十分な食品は注意が必要です。

過去にはサラダや白菜漬け、井戸水など様々な食品や食材による事例があります。

※気温の低い時期でも発生が見られることから、夏以外の季節も注意が必要です。

頻回の水様便で発病し、その後、激しい腹痛と水溶性の下痢、血便がみられます。発熱はあっても多くは一過性です。抵抗力の弱い乳幼児や小児、高齢者が感染すると、腎機能や神経学的障害などの後遺症を残す可能性のある溶血性尿毒症症候群(HUS)を併発するなど重症となる場合もあります。一方で、全く症状がないものから軽い腹痛や下痢のみで終わる場合もあります。

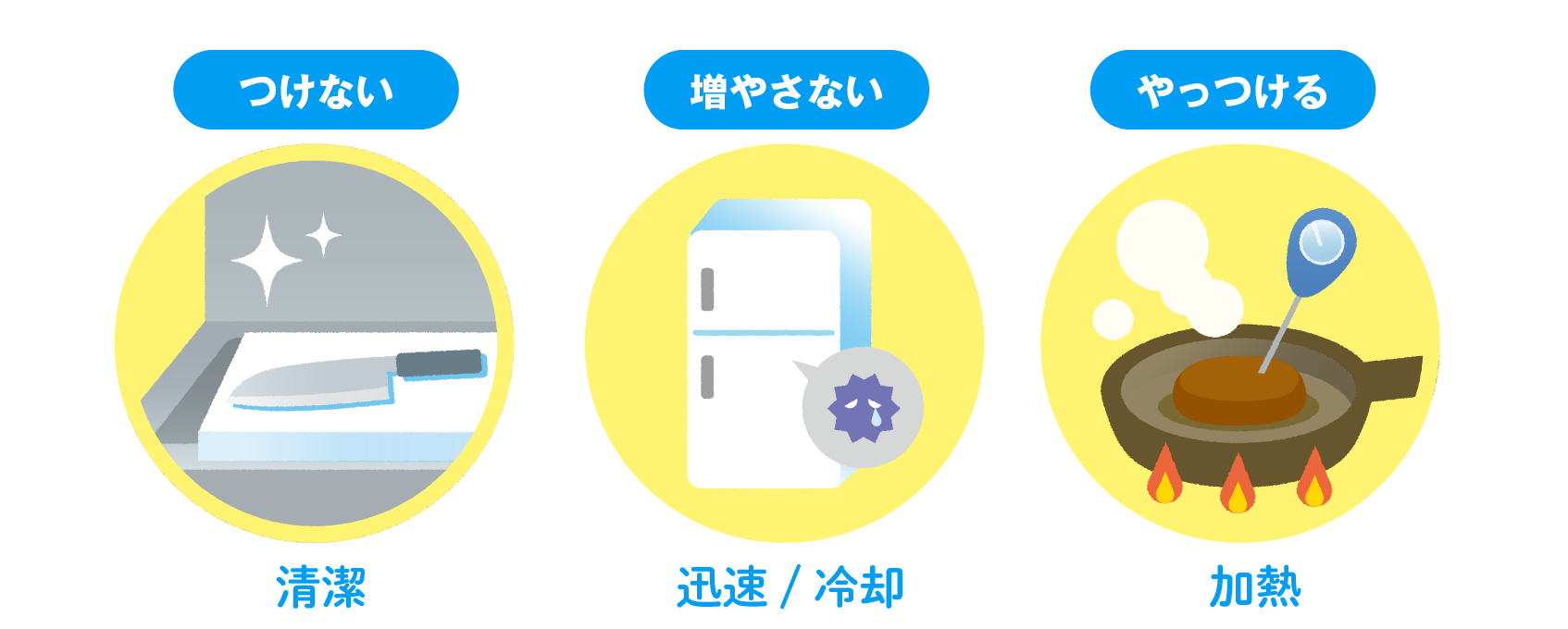

ご家庭では感染者の便で汚染された手指で取り扱う食品などを介して、二次感染を起こすこともありますが、衛生的な食材の取り扱いと十分な加熱調理、手洗い・消毒を徹底することで感染を予防できます。

戦後まもない1952年、赤痢や疫痢などの感染症が流行る中『感染予防の基本は手洗いにある』という創業者の想いのもと、手を洗うと同時に殺菌・消毒できる日本初の「薬用石けん液」と「専用容器」を開発したのがSARAYAのはじまりです。

以来、飲食店や食品工場をはじめ、介護施設や病院、学校や官公庁などプロの現場に衛生・感染対策の製品とサービスをお届けしてまいりました。このサイトでは、SARAYAがプロの現場で長年培った感染対策のノウハウを大切なご家庭にお届けします。