歯槽膿漏にならないための正しい歯磨き方法とは?予防のポイント

歯槽膿漏(しそうのうろう)とは、歯がぐらぐらして歯茎から膿が出る病気です 。口臭の原因になるだけでなく、歯が抜ける原因にもなります。また、歯槽膿漏になると、虫歯のリスクも高まります。

歯槽膿漏の影響は口の中だけにとどまりません。歯周病原因菌が出す毒素が血管を経由し全身を巡り、糖尿病や動脈硬化、メタボリックシンドロームなどの様々な病気を引き起こし悪化させる原因になります。

また、唾液に混じった歯周病原因菌が誤って肺に入り込み、誤嚥性肺炎を引き起こす可能性もあるのです 。歯槽膿漏を予防するには歯磨きが重要ですが、正しい方法で磨かなければ十分に効果を発揮しません。

今回の記事では、歯槽膿漏にならないためにおすすめする「正しい歯磨きの方法」を詳しく解説します。

- 合わせて読みたい

- 歯槽膿漏とは?主な原因や症状、歯槽膿漏になるのを防ぐ対策

歯槽膿漏にならないためには“歯磨き”が重要

「歯槽膿漏」は少し古い呼び名で、現在、専門的には「歯周病」という言葉が使われています。歯周病の症状が進み、歯茎から膿が出た状態が「歯槽膿漏」と理解すれば間違いないでしょう。

歯周病とは、歯茎と歯の隙間に溜まった歯垢(プラーク)に含まれる歯周病菌によって歯茎が炎症を起こします。また、歯周病菌が出す毒素により歯茎、歯を支える骨(歯槽骨)、歯根膜、セメント質などの歯周組織を溶かしてしまう病気です。

歯茎が腫れる、歯茎から血や膿が出る、口臭が発生するなどが歯周病の主な症状で、進行すると歯がぐらつき、最終的には歯を失うことになります。

30歳以上の日本人の約8割が歯周病に罹患しているとされ、日本人が歯を失う原因の約4割を占めるほど重大な疾患なのです。

歯周病が進み、歯槽膿漏にあたる中度~重度まで進んでしまうと、歯磨きなどのセルフケアだけでは対応できず、歯科医院を受診し、歯周病治療を受ける必要が生じます。

そのため、歯槽膿漏にまで歯周病が進行する前に、口腔内の歯周病原因菌や歯垢を減らすプラークコントロールが重要になります。具体的には、ダラダラ食べることはやめて、食べた後は歯を磨くことが大切です。就寝中は唾液が日中に比べて出ないため歯周病菌が繁殖しやすくなります。また、起床後や就寝前に歯を磨く習慣をつけましょう。

ただし、間違った歯磨きの方法では歯垢(プラーク)をうまく除去できません。それだけでなく、過度な圧力で歯茎を傷つけ、かえって炎症が進みやすくなるため、正しい歯磨き方法を身につける必要があります。

歯槽膿漏を予防する正しい歯磨きの方法

歯周病の原因は、歯の表面、歯と歯茎の境目の溝(歯肉溝)、歯と歯の間(歯間)に溜まった歯垢(プラーク)に含まれる歯周病菌です。

歯周病原因菌が歯肉を溶かして歯肉溝が深くなった部分を「歯周ポケット」と呼び、ここに歯垢が溜まると石灰化して歯石になり、自宅でのブラッシングでは除去できなくなってしまいます。

歯磨きの基本的な磨き方である「スクラビング法」と「バス法」を使い分けて、歯肉溝や歯周ポケット、歯の表面、歯と歯の間を磨きましょう。

バス法

歯と歯茎の境目に、歯ブラシを45度に傾けた状態で磨きます。歯肉溝に歯ブラシの毛先が軽く入るようにして、歯ブラシを小刻みに動かします。

腫れている箇所や出血している箇所も同じように磨いて構いません。炎症を抑えるためにも、歯垢を残さないようにすることが大切です。

スクラビング法

歯ブラシの毛先を歯に直角に当て、軽い力で小刻みに動かします。

歯の内側は直角には歯ブラシを当てにくいため、斜め45度に当てて同じように動かします。バス法と異なり、ブラシを歯と歯茎の境目ではなく歯の内側表面に当て、毛先の半分くらいが歯の上部(歯冠)にかかるようにしながら磨くイメージです。

このほか、バス法やスクラビング法が難しい前歯の裏側は歯ブラシを縦に入れたり、角度をつけたりしながら、場所に適した磨き方で汚れを落としていきます。

歯槽膿漏予防のために歯磨きで意識すべき3つのこと

歯槽膿漏予防、歯周病予防に効果的な歯磨きのコツを解説します。毎日の歯磨きに取り入れましょう。

①1本ずつ丁寧に磨く

歯垢(プラーク)はバイオフィルムに覆われていて粘着性が高いため、2~3回歯ブラシを動かしただけでは落とせません。バス法やスクラビング法などを駆使して1本ずつ、時間をかけて丁寧に磨いていきます。鏡を見て毛先が届いているか確認しながらブラッシングするとよいでしょう。

歯ブラシを大きく動かすと、磨き残しが多くなってしまうため、できるだけ小刻みに動かします。歯垢が溜まりやすい、八重歯や親知らずなどの歯並びが悪い箇所は鏡を見ながら丁寧に磨きましょう。

②力を入れすぎないように磨く

歯には凹凸があるため、歯ブラシの毛先を使って磨くのが効果的です。毛先が広がると磨き残しが生じるため、毛先が広がらない程度の力加減で磨いていきます。

歯ブラシの持ち方は、力が入りにくい鉛筆持ちが適切でしょう。

力を入れすぎてゴシゴシ磨くオーバーブラッシングにより、歯や歯茎が傷つくことで歯茎が下がり、知覚過敏が起き、むし歯になりやすくなったりするなど、様々な問題が生じるので注意してください。

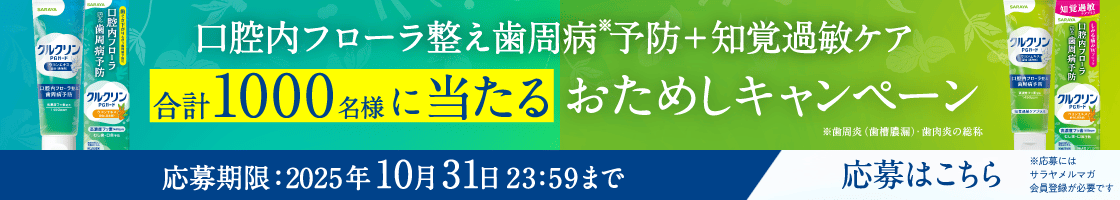

③歯周病対策に効果的な歯磨き剤を使う

歯の磨き方に加え、歯磨き剤選びも重要です。選び方のポイントは、まず歯肉炎対策になる抗炎症成分が入った薬用ハミガキアイテムを使用すると、歯肉炎の予防につながります。炎症を抑えるため、歯茎の引き締め効果も期待できるでしょう。

また、フッ素(フッ化ナトリウム)配合の商品を選べば、殺菌作用でむし歯予防にもなります。

さらに、口腔内細菌を整え、口内環境を改善してむし歯・歯周病・口臭予防につなげる新発想の歯磨き粉も登場しています。ペーストタイプ、ジェルタイプ、液体タイプなど性状も様々です。香りもハーブやミントなど幅広く、効能や価格、使用感などを検討して自分に合うアイテムを探していきましょう。

歯磨き以外にもある歯槽膿漏予防のポイント

歯槽膿漏予防、歯周病予防を十分なものにするためには、歯磨きだけでは足りません。自宅で歯磨きにプラスして行うケア、歯科医院で受ける歯周病ケアが重要です。

デンタルフロスや歯間ブラシによる歯間ケア

自宅で毎日の歯磨きに加えて行う必要があるケアは、デンタルフロスや歯間ブラシを使った歯間ケアです。

デンタルフロスや歯間ブラシを使うことで、歯ブラシでは取り切れない歯間の歯垢(プラーク)を除去できます。

歯と歯の隙間があまりない人はデンタルフロス、隙間がある人は歯間ブラシを使うとよいでしょう。

デンタルフロス、歯間ブラシについて詳しくは次の記事をご覧ください。

- 合わせて読みたい

- デンタルフロスを使った気持ちいいお口ケアの方法&よくある疑問

定期的に歯の検診を受ける

自宅での歯磨きや歯間ケアなどのホームケアだけでは、歯垢(プラーク)が残りやすく、歯石になると自分での除去は困難です。

そのため、3か月に一度程度の頻度で歯科医院などを受診し、歯の定期健診やクリーニングを受けるとよいでしょう。

万が一歯周病になってしまっていたとしても、悪化する前に治療が始められ、歯槽膿漏に悪化するのを防ぐことが可能です。また、むし歯の発見、ホワイトニングなども合わせて行えば、お口の健康や歯の審美性が保たれます。

定期的な歯科検診以外にも、次の自覚症状があれば歯周病の可能性があります。歯科医院を受診して相談することをおすすめします。

- ☑ 歯茎から血が出る

☑ 口のニオイが気になる

☑ 歯に食べ物が挟まりやすい

☑ 歯茎が赤く腫れている

☑ 起きた時に口がネバネバする

免疫力を高める

歯周病は、歯周病菌による「感染症」です。そのため、普通の感染症と同じように免疫力が大切になります。

①健康的な食生活を送る

②規則正しい生活リズムを保つ

③疲れやストレスを溜めない

④睡眠や休養を十分に取る etc…

心身を健康な状態に保てば、免疫力が高まり、その結果、歯周病菌を含めた細菌に感染しにくくなります。

歯槽膿漏を未然に防ぐためにも毎日の正しい歯磨きを

歯槽膿漏は、症状が進んだ歯周病です。歯槽膿漏になる前の歯肉炎や軽度歯周病の段階なら、毎日の歯ブラシや歯間ケアで、歯槽膿漏を防止できる可能性が高まります。

しかしそのためには、歯肉を傷つけて歯茎の状態を悪くしない「正しい方法」で歯を磨く必要があります。また、歯磨き粉選びも工夫が必要です。

定期的に歯科を受診してプロフェッショナルケアを受ければ、セルフケアで汚れが十分に除去できているかもチェックできます。

今回ご紹介した方法で、健康な歯と歯茎を保つホームケアを進めていきましょう。

監修:鈴木 遼介

歯科医師として、都内の医科と歯科の連携クリニックで勤務し、患者様の要望に沿う一般診療やインプラント治療などを主に行っている。レノプロジェクト(株)の腎機能検査、Dental Prediction(株)パートナーであり、AR技術を活用し、より安心安全な歯科治療を目指している。