「口腔内フローラ」を知っていますか?お口の健康が全身の健康に

フローラ(flora)をご存じでしょうか。健康や医療に関する情報で「腸内フローラ」といった言葉を聞いたことがあるかもしれません。

フローラを直訳すれば「お花畑」なのですが、人体で使う場合は、皮膚や消化器の粘膜にびっしりと付着する多種多様な細菌たちの集まりをいいます。専門的に言えば「細菌叢(さいきんそう)」です。「叢」は草むらという意味になります。

近年、口の中の粘膜にある「口腔内フローラ」が口腔内環境だけでなく、人体の健康に大きな影響を及ぼすとして研究が行われています。今回は、口腔内フローラと健康の関係、口腔内フローラを良好な環境に保つにはどうすれば良いかなどを解説します。

体の健康に大きく関わる「口腔内フローラ」とは?

人体の表面や消化管(口腔・食道・胃腸)には、合計1000兆個を超える細菌などの微生物が生息していると推計されており、うち口腔内には700種類・ 1000億個以上の細菌が生息するとされています。この細菌たちが織り成す世界が「口腔内フローラ」です。

口腔内に常に住んでいる700種類以上の細菌(常在菌:”じょうざいきん”と呼ぶ)について、まだわかっていないことも多いのですが、口腔の健康に良い働きをすることが多いか、悪さをすることが多いかによって、便宜的に「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌(悪玉菌が優勢のときは悪い働きをし善玉菌が優勢のときは良い働きをする)」に分けられることがあります。

ただし、「悪玉菌」といっても、悪さばかりするのではないこと、明確に区別できな場合も多いことが近年判明しています。また、悪玉菌がゼロになってしまうと、善玉菌がうまく働かずに口内環境が乱れる可能性があるようです。

つまり、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」のバランスが大切です。口腔内フローラのバランスを整えることで、外来病原体の侵入などのや健康上のトラブルを防ぐ効果が期待されています。

- 「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の特徴と働き

- ・善玉菌

*特徴:人体に良い働きをする

*主な働き:悪玉菌の増殖を抑える、外来病原体(細菌、ウイルス、毒素など)の侵入・定着・増殖を防ぐ、免疫を高める、アレルギーを抑制するなどの働きがある。

・悪玉菌

*特徴: 増加しすぎると人体に悪い影響をもたらしたり病気を引き起こしたりする

*主な働き:むし歯(う蝕)、歯周病(歯肉炎・歯周炎など)、口内炎などを引き起こす。

*例:ミュータンス菌(代表的な虫歯菌)、ジンジバリス菌・フォーサイセンシス菌・デンティコーラ菌・インターメディア菌(いずれも代表的な歯周病菌)、大腸菌(悪株)、真菌(カビ)など

・日和見菌

*特徴:人体の状態によって有用にも有害にもなる

*主な働き:善玉菌、悪玉菌のうち優勢な菌と同じ働きをし、免疫が低下すると感染して人体に悪影響を及ぼす(いわゆる日和見感染)

善玉菌、悪玉菌、日和見菌の区別は明確でなく、研究の進歩により変化することもあります。例えばバクテロイデス属菌(バクテロイデス属とするかバクテロイデス菌のどちらか)は近年、免疫で大きな働きを果たすことがわかり善玉菌とも見なされています。

理想的な口腔内フローラの状態

すでに説明した通り、口腔内の健康を保つには悪玉菌を単に排除するのではなく、「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」のバランスを整えることが重要です。

理想的な口腔内フローラの状態は、「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」の比率が「2:7:1」とされています。

善玉菌:日和見菌:悪玉菌

2 : 7 : 1

口腔内フローラが乱れるとどうなる?

「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」は、互いに密接な関係をもち、一つの世界(=フローラ)を作っています。フローラのバランスが乱れると、外部病原体からの防御力の低下、感染や炎症、アレルギー反応の亢進(こうしん)(アレルギー反応が強く出やすい状態になること)など、さまざまな影響が生じます。

・「悪玉菌」が増えすぎたとき

むし歯や歯周病などが発生します。悪玉菌はプラークの中で増えやすいため、プラークコントロールが重要になります。

・「日和見菌」が増えすぎたとき

感染症を引き起こす可能性があります。日和見感染症と呼ばれるもので、口腔カンジダ症、が代表的です。

・「善玉菌」が増えすぎたとき

「善玉菌」とされる細菌にも人体に有益でない働きがあることがわかっています。

このように、どの菌が増えても悪影響が生じます。重要なのはバランスです。

特にわかりやすい悪影響が出現するのは、歯周病菌の増加でしょう。歯周病菌が増えると、口臭や口の中のねばつきなどの不快な症状が現れます。また、口腔内だけにとどまらず、肺や胃腸、心臓や血管などにも影響を及ぼすとされています。歯周病に関して詳しくは次の記事をご覧ください。

- 合わせて読みたい

- 歯周病の原因はプラークにある?歯垢が溜まる原因や予防方法

口腔内フローラのバランスが崩れる主な原因

口腔内フローラのバランスは、口腔内のセルフケア不足や乾燥、栄養の偏り、糖質の過剰摂取、生活習慣の乱れ、ストレスなどによって乱れやすくなります。

要因として特に大きいのは、口腔内のセルフケア不足です。適切なブラッシング習慣や歯間部の手入れにより食べカスやプラークを除去しなければ悪玉菌が増殖し、口腔内フローラのバランスが崩れ、歯周病やむし歯が生じることになります。

口腔内フローラと腸内フローラの関係

腸内フローラは、小腸や大腸の粘膜のフローラで、専門的には「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」と呼ばれます。口腔内フローラよりもずっと細菌数は多く100兆以上です。食物の分解、栄養の吸収、体内の免疫の維持などに重要な役割を果たしています。

口腔内フローラと同じく「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」に分かれ、「2:7:1」のバランスが大切とされています。

口腔と腸は消化管でつながっているため、口腔内フローラのバランスが乱れると、腸内フローラのバランスに影響するとされています。人間は1日1~1.5リットルもの唾液を飲み込み、食べ物も口から胃、小腸、大腸と通過するため、胃酸で死ななかった一部の口腔内細菌が小腸・大腸を通過、定着するのです。

例えば、口腔内で歯周病菌が増えすぎると、一部が大腸まで達します。歯周病菌のほとんどは大腸に定着せず通過しますが、それだけで腸内フローラのバランスを大きく乱すとされているのです。

つまり、口腔内フローラを整えると、腸内フローラのバランスが保たれやすく、全身の健康状態をさらに維持しやすくなります。

口腔内フローラを改善するためには?

すでにご説明した「口腔内フローラのバランスが乱れる主な原因」を取り除くことが重要になります。

①定期的で適切なブラッシング

1日2回以上を目安に、歯と歯茎の境目をよく磨く。口腔内フローラを整える歯磨き粉やオーラルケアアイテムを使用するとよいでしょう。

②定期的な歯間部のケア

デンタルフロスや歯間ブラシで1日1回就寝前にプラークを除去する。

③定期的なうがい

しっかりブクブクうがいを行った後でガラガラうがいをする。

④唾液分泌量が低下しないような水分摂取

1.5リットル前後の水かお茶が目安

⑤唾液がよく分泌されるようによく噛んで食べる

⑥栄養バランスを保つ

⑦糖質を控える

⑧生活習慣を整える

⑨ストレスを溜めない

⑩適度に休養して体調を整える

上記以外に、数ヶ月に一度歯科医院で定期的に健診を受け、歯石除去、むし歯治療をすることも大切です。

口腔内フローラとは口の中と全身の健康を保つ玄関口

ここまで、口腔内フローラとは何か、口内環境や口の中の健康状態、全身の健康状態とどのような関連があるかを説明してきました。

口腔内フローラは「玄関口」のようなものかもしれません。玄関口が壊れていると、外敵の侵入が容易になります。また、玄関が汚れていると、室内も汚れます。玄関の乱れは、その家の住民の健康度を表すのです。

重要なのは、口腔内フローラの「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」のバランスを良好に保つことです。口腔内フローラの環境を整えれば、むし歯・歯周病・口臭を同時にコントロールできます。

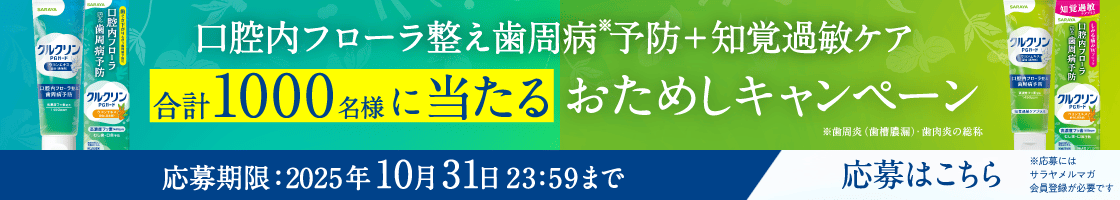

クルクリンは、そうした口腔内フローラケアの視点で開発された薬用ハミガキです。

普段のハミガキから口腔内フローラのケアを意識したい方におすすめです。

監修:牧浦 倫子

大学を卒業後、口腔外科の医局に3年間在籍、その後数カ所の関連病院に出向。病院では

「抗血栓療法中患者の抜歯の管理」「糖尿病患者さんの口腔ケア」などに取り組む。病院退職後、父の診療所を継承、現在に至る。地域の医科と連携して患者さんのサポート、口腔機能向上に努める。最近は歯科の観点からの栄養指導も取り組み始めている。