喉の奥の臭い玉は口臭の原因に?白い塊の取り方や膿栓の予防方法

口を大きく開けて鏡を見たとき、喉(のど)の奥のくぼみから白いツルツルしたかたまりが顔を出しているのを見たことはありませんか?

喉奥の白いかたまりは、くしゃみや咳をした瞬間などに取れて出てくることがあり、大きさは数ミリ程度。麦ごはんの麦粒のような独特の触り心地とぬめりを持ち、つぶすと悪臭を放ちます。

これは、「臭い玉(においだま)」や「くさ玉」と呼ばれるものです。生理的な現象で病気ではありませんが、口臭の原因という話も……。

今回の記事では、臭い玉の正体、臭い玉ができる原因や予防法、除去方法などについて、詳しく解説していきます。

口臭の原因は喉の奥の「臭い玉(膿栓)」かも…

喉の奥のくぼみに見える白い玉は、冒頭で説明したとおり、「臭い玉」や「くさ玉」と呼ばれるものです。

臭い玉の専門的な名称は、陰窩膿栓(いんかのうせん)。臭い玉ができる喉の奥のくぼみは扁桃腺(口蓋扁桃)のくぼみで、陰窩と呼ばれます。陰窩膿栓とは「陰窩をふさぐ膿(うみ)のかたまり」という意味になります。

臭い玉の成分と形状

「陰窩膿栓」の名前のとおり、臭い玉はくぼみに溜まった膿や細菌の死骸、食べ物のカス(食物残渣)、カルシウム、コレステロールなどが固まって玉状になったものです。最も多い成分は細菌の死骸です。

大きさは、3~5ミリ程度が多く、なかには1センチほどに成長するものもあります。色は、白色か黄色味がかった黄白色です。詳しくは後述しますが、臭い玉は生理的な現象なので特に心配はありません。ただし、のどに不快感が生じたり、口臭の原因になったりする可能性があります

臭い玉と口臭

臭い玉をつぶすと、歯垢(プラーク)を凝縮させたような独特の悪臭を放ちますが、これは臭い玉の主成分である細菌がプラークと同じ“嫌気性菌”だからです。「腐った卵」「硫黄」「生ゴミ」などとも形容されるにおいを発します。

嫌気性菌とは酸素がなくても活動できる細菌のことで、臭い玉の内部でも代謝を続け、栄養素を分解しては盛んに悪臭の原因になるガスを発生させます。臭い玉の中には、口臭の原因物質であるガス「揮発性硫黄化合物(VSC)」を発する嫌気性菌がたくさん含まれているのです。

喉の奥に臭い玉ができる原因

くぼみに臭い玉が溜まる扁桃腺は、細菌やウイルスなどの病原体から体を守る免疫器官です。

組織には病原体を攻撃するリンパ球や白血球などの免疫細胞が豊富に含まれており、口から入る病原体が体内に侵入するのを防ぐ「関所」のような役割を果たします。扁桃腺にくぼみが多いのは、表面積を広くして病原体を多く捕まえるためです。

細菌やウイルスなどの病原体と、リンパ球や白血球などの免疫細胞が戦うと、膿が出ます。扁桃腺のくぼみには、自然とその膿が溜まりやすく、そこに細菌や食べ物のカスなども付着して次第に大きな玉状になり、臭い玉が形成されるというわけです。

- 扁桃腺のくぼみに溜まる「膿」とは?

- 膿は、死んだ細菌や免疫細胞、免疫物質、壊れた組織のかけらを含む不透明な粘液で、黄白色が多く、ときに悪臭を放つ。炎症時や細菌感染時に生じやすい。生理的な人体の防御反応の結果としてつくられる副産物。

臭い玉ができやすい人の特徴

膿や細菌、食べ物のカスなどの蓄積が原因のため、次の人は臭い玉ができやすくなります。

①口の中の衛生状態が悪い人

②喉に炎症がある人

③口の中が乾燥している人

④口呼吸の人

⑤鼻炎で鼻水が出ている人

それぞれ簡単に説明していきます。

①口の中の衛生状態が悪い人

食べかすや汚れがくぼみに溜まりやすくなるほか、口の中の細菌が増え、臭い玉ができやすくなります。

②喉に炎症がある人

細菌による扁桃炎、花粉症などによる炎症を起こすと、細菌や膿が増えて臭い玉ができやすくなります。

③口の中が乾燥している人

唾液による口腔内洗浄の機能が衰え、食べ物のカスが洗い流されず、細菌が繁殖しやすくなって臭い玉ができやすくなります。加齢によって唾液の分泌量は減るため、ドライマウスに注意しましょう。

④口呼吸の人

口から細菌やウイルスが侵入しやすく、口の中も乾燥しがちになり、臭い玉ができやすくなります。なるべく鼻呼吸に切り替えましょう。いびきをかく人も対策が必要です。

⑤鼻炎で鼻水が出ている人

花粉症や風邪、慢性鼻炎などで花粉症、風邪、慢性鼻炎などでは炎症反応により細菌の死骸が増えて、臭い玉ができやすくなります。

喉の奥の臭い玉を取る方法

臭い玉は自然現象によってできるのであって、人体に害はなく、気にしすぎる必要はありません。鏡を見ると気になるかもしれませんが、多くの場合、食事や咳などの際に自然に排出されるため、「気がついたらなくなっていた」というケースが大半でしょう。

しかし、喉に異物感があったり、口臭が気になったりすると、「何とか取りたい」という思いにかられるかもしれません。おすすめの臭い玉の取り方について紹介します。

うがいをする

簡単で負担のない方法は、うがいです。うがいにより臭い玉を小さくしたり、取れやすくしたりできます。おすすめのうがいの方法は次の二通りです。

①ブクブクうがい×1回

・口に水を含み、頬を左右に動かしたり、頬を膨らませたり、口唇を突き出したりして口の中をゆすぐ

・口の中全体にいきわたるようにしっかりと強めにブクブクさせてから吐き出す

②オオオ~うがい×2回

・口に水を含み、顔を上に向け、上を向いて、「オオオ~」と発声してうがいをする

・冷たい水が口の中で温かく感じてきたら吐き出す

うがいは臭い玉対策のほかに、口臭の改善や口臭予防としても効果的なので、積極的に行いましょう。

医療機関で取り除く

口臭や喉の違和感がどうしても気になる場合は、自分で無理に取ろうとせず、耳鼻科や歯科などの専門家に診てもらうのがおすすめです。生理食塩水による洗い出しや吸引などによって臭い玉を除去してもらえるケースがあります。

近隣の耳鼻咽喉科クリニックや歯科医院で対応できるか確認するとよいでしょう。

- 臭い玉ができるのは病気?

- 導入に書いたとおり、臭い玉ができることは自然なことです。多くの場合、無理に取り除く必要はありません。

どうしても口臭が気になる場合は、臭い玉だけが原因ではなく、口腔内の細菌の増加や歯周病、虫歯などが複合的に関係している可能性が高いです。うがいや歯磨きをこまめにするなどの対策が重要です。歯科も受診すると安心でしょう。

また、痛みなどの症状がある、大量に発生している場合は、治療が必要な感染症や免疫機能の低下、腫瘍性疾患などの疑いも出てきます。耳鼻咽喉科の医師や歯科医師などに相談しましょう。

- 合わせて読みたい

- 女性は口臭がきつくなりやすいって本当?臭いの原因や解消方法

喉の奥に臭い玉ができるのを防ぐ方法

臭い玉ができにくくなる対処法について解説します。ポイントは、口腔内の細菌の増加を防ぐことです。

こまめに水分を補給する

こまめに水分補給をし、口の中の乾燥を防ぐと、細菌の増殖を抑制できます。糖分は細菌の栄養分になるため、糖類を含まない水などがおすすめです。

また、お茶やコーヒーなどカフェインの入った飲み物は、利尿作用があるため口腔内の乾燥につながります。できるだけ控えたほうがよいでしょう。

よく噛んで食事をする

よく噛んで食事をすると、唾液の量が増え、唾液の抗菌成分や唾液による洗浄機能により細菌の増殖を抑制できます。

起床後と食事の後にうがい・歯磨きを行う

口の中の細菌は、夜寝ている間に増えやすく、起床後のうがいや歯磨きが効果的です。また、食べ物のカスが口に残ると、臭い玉の直接的な原因になるだけでなく、細菌の増殖を招いて臭い玉ができやすい環境になります。そのため、食後のうがい・歯磨きで口の中を清潔にすることも重要です。

細菌のかたまりである歯垢(プラーク)や食べカスは、歯と歯茎の間、歯と歯の間に溜まりやすいため、定期的な歯間ブラシやデンタルフロスの使用もおすすめです。また、口腔内細菌の温床である「舌苔」を抑制するための舌磨きも大切になります。

舌苔やそのケア方法について詳しくは以下の記事をご覧ください。

関連記事:舌にある白いものが口臭の原因?取り方のポイントやよくある疑問

喉の奥の臭い玉対策は口内環境がカギ

喉の奥のくぼみにできる臭い玉(陰窩膿栓)の正体は、細菌、リンパ球、白血球とその死骸、食べ物のカスなどのかたまりです。

臭い玉の発生は生理的な現象で人体に害はなく、ある調査によると6割以上の人に見られる一般的なものですが、口臭の原因になる可能性はあります。臭い玉に含まれる細菌は、口臭の原因となる揮発性硫黄化合物(VSC)を発するためです。

人体に悪い影響をもたらす細菌は便宜的に「悪玉菌」と呼ばれ、活動により悪臭を放つ菌が多いです。口の中には通常、700種類・1000億個以上の細菌が生息するとされていますが、「悪玉菌」の過剰な増殖を抑えて口腔内の細菌バランスを整えると、臭い玉や口臭の対策につながります。

口の中に生息する細菌の世界を「口腔内フローラ」と呼びます。健康の維持に重要な役割を果たすシステムとして、腸内フローラなどと共に注目されているのをご存じでしょうか。口腔内の細菌バランスを整えることは、つまり口腔内フローラを整えることを意味します。

口腔内フローラについて、次の2つの記事に詳しく書いてあるため、ぜひご覧ください。

「口腔内フローラ」を知っていますか?お口の健康が全身の健康に

日々のこまめな歯磨きやうがいで口腔内フローラを整え、お口のトラブルに悩まされない健やかな毎日を送りましょう。

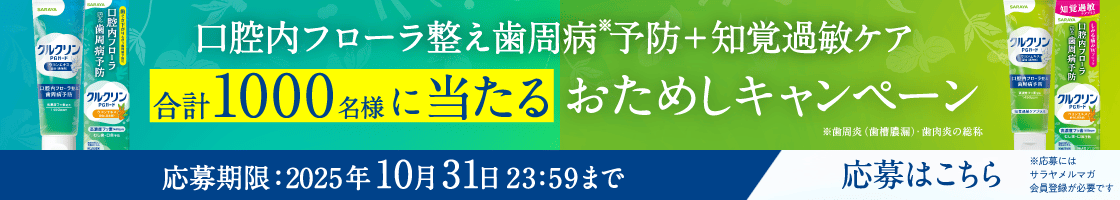

口腔内フローラを整え歯周病・口臭を予防する「クルクリン」について詳しくはこちら

監修:鈴木 遼介

歯科医師として、都内の医科と歯科の連携クリニックで勤務し、患者様の要望に沿う一般診療やインプラント治療などを主に行っている。レノプロジェクト(株)の腎機能検査、Dental Prediction(株)パートナーであり、AR技術を活用し、より安心安全な歯科治療を目指している。