舌にある白いものが口臭の原因?取り方のポイントやよくある疑問

「舌に白いカビや苔みたいなものが付いている…」「舌表面のザラザラが白っぽい…」と気になっていませんか?その「白いもの」の正体は、舌苔(ぜったい)です。

「苔?用水路や河原の石、木の根元に生えているもの?!」と驚かれるかもしれませんが、「コケ植物」とは違います。苔状の「白い汚れ」です。

舌苔は、口臭の要因になるだけでなく、口の中の健康、全身の健康に影響を及ぼす存在。放置せず、早めの口腔ケア(オーラルケア)が必要です。

今回の記事では、舌苔の定義や特徴、舌苔ができる原因、健康にどのような影響があるのか、なくす方法などを解説します。

舌に付いた白いもの(舌苔)の正体とは?

舌表面に付着する白いものの多くは「舌苔(ぜったい)」と呼ばれる「細菌のかたまり」です。成分は歯垢(プラーク)とほぼ同じで、多種多様な口腔内細菌で構成されています。

歯垢(プラーク)は歯と歯茎の境目、歯と歯の間(歯間)、歯周ポケットなどの隙間や溝に細菌が溜まって作られます。一方、舌苔は舌表面に細菌が付着し、それが食べカスや口の粘膜からはがれ落ちた細胞などをエサに増殖して作られます。

舌表面には舌乳頭(ぜつにゅうとう)と呼ばれる小さな突起が無数にあり、溝状の凹凸があるため、汚れや細菌が蓄積しやすいのです。

なお、舌苔とは別に舌が白くなる病気もあり、鑑別や診療が必要なケースもあります。ここから紹介するケア方法で改善が見られなければ歯科医院を受診した際などに相談するとよいでしょう。こちらも後ほど解説します。

- 合わせて読みたい

- 歯周病の原因はプラークにある?歯垢が溜まる原因や予防方法

舌苔が生まれる主な原因

舌苔が歯垢(プラーク)と同じ「細菌のかたまり」ということは分かりました。ではなぜ舌苔ができたり増殖したりするのでしょうか。主な原因を解説します。

オーラルケアが十分にできていない

口の中に食べカスや歯垢(プラーク)が残り口腔内の衛生状態が悪いと、舌苔が発生しやすくなります。細菌、特に「悪玉菌」が繁殖しやすくなるためです。

口腔内には700種類以上の細菌が1000億個生息し、細菌叢(さいきんそう)を形成しています。「口腔内フローラ」と呼ばれる細菌の世界です。口腔内フローラは「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」で形成されていますが、普段は上手にバランスを保ち良好な口内環境を維持しています。

しかし、食べカスやプラークが残ると、歯周病菌やむし歯菌などの「悪玉菌」が口腔内で過剰に増殖してしまい、口内環境が悪化してプラークの拡大や舌苔の発生につながります。

「悪玉菌」を増殖させないためにも、毎日のブラッシング、定期的な歯間ケア(デンタルフロスや歯間ブラシによるプラークの除去)が重要になってきます。マウスウォッシュによる洗浄だけでは不十分です。

赤や青のシロップなど、着色の強い食べ物や飲み物で舌に色が残るように、舌には汚れが定着しやすく、唾液やすすぎだけではなかなか除去できません。歯磨きの際に舌も磨くとよいでしょう。

ただし、舌表面は傷つきやすくデリケートなため、柔らかい歯ブラシや専用の舌ブラシで1日1回程度、こすらずに拭うように磨きます。

- 合わせて読みたい

- 「口腔内フローラ」を知っていますか?お口の健康が全身の健康に

唾液の分泌量が少ない

唾液の分泌量が少なく、口腔内が乾燥していると舌苔が発生しやすくなるので、乾燥対策が必要です。

唾液には細菌の増殖を抑えたり汚れや細菌を洗い流したりする働き(抗菌作用・自浄作用)があり、口腔内での唾液の循環が少なくなると、舌の表面に汚れが溜まり細菌が増殖しやすくなります。

唾液が減少する理由はさまざまですが、主なものは次の通りです。

・咀嚼(そしゃく)の不足:よく噛んで食べましょう

・掃除の不足:口の中が汚れてネバネバしていると唾液が出にくくなります

・水分摂取量の不足:1日1~1.5リットル程度、水分を飲みましょう

・生活習慣の乱れ、ストレス

・栄養バランスの偏り

・口呼吸:無意識に口が開いている、就寝中に口が開いている

・加齢:唾液腺の衰え、噛む力の衰え

・病気(糖尿病やシェーグレン症候群など)や薬の副作用

舌の動きの低下

通常は、舌の汚れは食べたり話したりするときの舌の動きにより除去されます。舌と口内の上顎の天井部分(口蓋)との摩擦効果によるものです。口からものを食べなくなったり話さなくなったりして舌の動きが低下すると、舌への摩擦が少なくなり舌苔が生まれる要因になります。

体調や胃腸の乱れ

舌乳頭は、胃や腸などの消化器系の健康状態による影響を受けやすく、胃腸が荒れていたり体調が悪かったりすると、形状が変化して舌苔が付着しやすくなります。また、舌は健康のバロメーターです。体調不良などによる免疫低下も舌苔発生の要因になります。

なお、上記の要因があっても、舌苔の発生の程度、舌苔が付く範囲や量は人によって大きく異なります。

舌を白いままにしていたらどうなる?

厚みが出て白くなった状態のまま舌苔を放置すると、日常生活への影響が出るだけでなく、歯周病やむし歯(う蝕)、全身疾患の要因にもなり得ます。

口臭の発生

一般的な口臭(※)の6割は舌苔から発生します。口臭は、口腔内細菌が食べカスや死んだ細胞などのタンパク質を分解する臭気物質(ガス)が原因です。舌苔対策は効果的な口臭予防になるのです。

代表的な臭気物質は揮発性硫黄化合物(VSC)で、

・卵が腐ったような臭いのガス(硫化水素)

・野菜が腐ったような臭いのガス(メチルメルカプタン)

・生ごみのような臭いのガス(ジメチルサルファイド)

が混ざり合った化合物です。

※口腔疾患や全身疾患による病的口臭ではないもので生理的口臭を指します。

味覚障害

舌の表面にある味覚を感じる細胞(味蕾)を舌苔が覆ってしまうため、味を感じにくくなる場合があります。

歯周病・むし歯の発生と全身疾患

舌苔を放置すると、口の中の歯周病菌やむし歯菌などの「悪玉菌」が過剰な状態になり、歯周病(口内炎や歯周炎など)やむし歯になりやすくなります。

歯周病になると、歯周病菌が生み出す毒素や炎症反応性物質が歯茎の血管から全身を巡り、動脈硬化、糖尿病、早産・低体重児出産、誤嚥性肺炎などの全身疾患のリスクファクター(危険因子)になることが明らかになっています。

なお、上記は舌苔を放置し続けて真っ白に分厚く増殖した場合の影響です。舌にはうっすらと舌苔が付着しているのが「正常」な状態です。舌苔には舌を保護する役割があり、舌苔がゼロの状態は舌の健康に悪影響をもたらすので「気にしすぎ」「取りすぎ」に注意しましょう。

舌に付いた白い部分の取り方

舌苔は、毎日少しずつ取り除きましょう。前述の通り「ゼロ」にする必要はありません。うっすらと白さが残るのが舌表面の正常な状態です。

舌苔が目立つのであれば、歯ブラシではなく専用の舌ブラシで歯を磨くとよいでしょう。舌表面は柔らかく傷つきやすいため、過度な清掃は逆効果になります。1日1回程度にとどめましょう。

綿棒や指に巻き付けたガーゼで舌を拭う方法もあります。

舌ブラシの動かし方

ポイント1:奥から手前にゆっくりと2~3回ほど動かす

ブラシを前後に往復させてこすったりせず、一方向にだけ動かし拭う要領でよいでしょう。場所を変えて3度ほど繰り返します。

ポイント2:力を込めずにやさしく動かす

舌の粘膜や乳頭、味蕾を傷つけないよう、やさしく磨きましょう。舌苔が付着していない部分は磨かないままで結構です。

舌磨きのタイミングや頻度

・タイミング

朝の歯磨き時がおすすめ。夜寝ている間に舌苔が増殖するため、朝は1日のうちで最も舌苔の量が多いタイミングです。

・頻度

1日1回が目安。1日に何度も行うと舌の粘膜や乳頭を傷つけるおそれがあります。舌の表面はデリケートです。

舌磨きの注意点

繰り返しますが、舌の粘膜や乳頭は傷つきやすいので注意しましょう。ブラシタイプは柔らかいものを選びます。

一度のケアですべて落とす必要はありません。一度では少ししか落ちないことが多く、毎日少しずつ続けることで、徐々に落ちていくものです。

また、舌がうっすら白い程度の舌苔は、舌を保護するために必要なもの。決して「すべて落としてゼロにしよう」と思わないことが大切です。

舌苔についてよくある疑問

舌苔や舌のケアについてよく寄せられる疑問をまとめました。

Q.舌苔は病気ですか

舌苔は病気ではありません。むしろ、うっすらと白い程度の舌苔は舌を保護するために必要なものです。一方で、舌は健康のバロメーターでもあり、生活習慣の乱れ、栄養バランスの乱れ、ストレス、体調不良、胃腸の弱りなどにより、舌苔が増えるケースもあります。

なお、舌が白い状態が舌苔ではなく、口腔カンジダ症や白板症などの病気の可能性もあります。長い間、舌が白いままなら、歯科医院を受診して相談するとよいかもしれません。

・口腔カンジダ症:免疫の低下、薬剤の副作用などの原因により、口腔内の常在菌であるカンジダ菌が感染して起こる口内炎

・白板症:舌の粘膜上皮の肥厚、粘膜の角化などによって生じる粘膜の異常。舌の縁にできることが多い。

また、舌苔に黒い斑点ができたり、黒ずんだりした場合は、①舌の細菌バランスの乱れ、免疫力低下や抗生剤の副作用などが原因の黒毛舌、②口腔カンジダ症の悪化、③まれに黒色腫などの腫瘍の可能性があり、治療が必要なケースも考えられるので歯科医師への相談が必要です。

Q.舌苔を見つけたらすぐに除去すべきですか

舌苔自体は健康な状態でも付着する生理現象で、前述の通り、うっすらとした舌苔は舌の保護のために必要です。咀嚼や会話で舌を動かすことで自然に除去されることも多いでしょう。見つけたらすぐ除去すべきようなものではありません。

厚くびっしり付着している場合、黄色っぽくなっている場合は、薄く残る程度まで取り除いたほうがよいでしょう。黒ずんでいる場合は、一度、歯科医院の受診をおすすめします。

Q.舌苔を取り除いても口臭が気になります

舌苔だけでなく、むし歯や歯垢(プラーク)、歯周病なども口臭の原因になります。舌だけでなく歯や歯茎、歯と歯の間(歯間)を清掃しましょう。歯磨きの方法や歯ブラシ、歯磨き粉を見直すなど、オーラルケアを再検討することをおすすめします。

また、口腔内以外の要因で口臭が発生している場合もあるので、次の記事を読んでみましょう。

- 合わせて読みたい

- うがいは口臭に効果がある?臭いの原因や効果的なうがいのやり方

「舌が白い!」と思ったら取り方と一緒に口の中の環境も考えてみませんか?

舌苔は「細菌のかたまり」です。舌苔が増殖する原因の一つに、口腔内の「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」バランスの乱れが挙げられます。

毎日のケアで徐々に薄くしていくことも大切ですが、それだけでは「イタチごっこ」かもしれません。口腔内に住む細菌の世界(口腔内フローラ)にアプローチして、「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」のバランスを良好な状態に保つことが重要です。

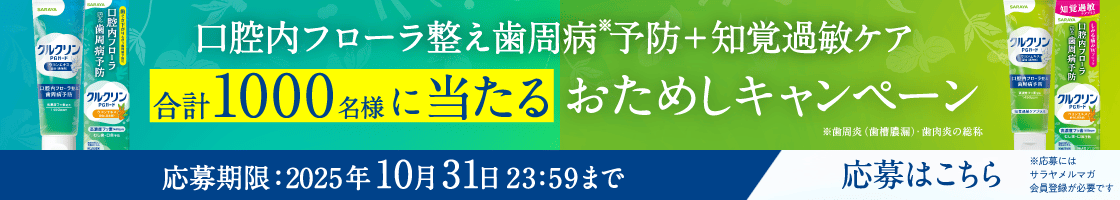

クルクリンは、そうした口腔内フローラケアの視点で開発された薬用ハミガキです。

普段のハミガキから口腔内フローラのケアを意識したい方におすすめです。

- 合わせて読みたい

- 口腔内フローラを整え、口臭を予防する「クルクリン」について詳しくはこちら

監修:角田 智之

1992年、明海大学歯学部卒業。日本大学板橋病院、社会保険横浜中央病院、久留米大学病院、(医)高邦会高木病院歯科口腔外科を経て、2008年福岡市博多区につのだ歯科口腔クリニックを開設。2015年同じ博多区内で移転開設し、つのだデンタルケアクリニックに名称変更。予防診療と舌痛症のメンタルカウンセリングを行っている。専門分野は口腔外科、歯科心身症。