ストレスで口の中が荒れるって本当?口腔内トラブルの例やケア方法

「口の中が荒れて痛いのはストレスが原因」といった話をよく聞きます。

「荒れる」は一般的に炎症やただれをさすものですが、では「精神的及び、肉体的ストレス→口の中が荒れる」ことに因果関係はあるのでしょうか。また、ストレスによって引き起こされる口腔内トラブルはあるのでしょうか。

東洋医学には古くから「舌は内臓の鏡」 という言葉があります。また現代でも「お口は健康のバロメーター」などと言われ 、口の中は全身の健康状態をよく反映するとされています。

今回はストレスと口の中の荒れ、口腔内トラブルの関係性や、セルフケア方法について、詳しく解説していきます。

ストレスは口の中が荒れる要因?口腔内への影響とは

「ストレスは万病のもと」という言葉があります。古くから知られているように、ストレスは胃腸炎や胃潰瘍の原因の一つです。胃腸炎は胃腸粘膜の炎症、胃潰瘍は胃粘膜に穴があく病気で、「胃腸の荒れ」が進行した結果になります。

過度なストレスにさらされると、胃腸をはじめとする消化管の粘膜には、①血流の悪化、②粘液分泌の低下、③免疫の低下などが生じ、粘膜の表面に炎症やびらん(ただれ)、潰瘍などができやすくなるというメカニズムがあるのです。

今回説明する口腔も食道や胃腸と同じ消化管です。管として一本でつながっているだけでなく、組織の構造も似ています。そのため、口腔の内側にある粘膜(口腔粘膜)も、胃腸の粘膜と同様にストレスの影響を受け、同じメカニズムで「荒れる」(=炎症やびらん、潰瘍などを引き起こす)のです。

ただし、ストレスは「口の中の荒れ」だけにとどまらず、さまざまな口腔内トラブルの要因になります。互いに関係する部分もあるため、以降はストレスが要因になる口腔内トラブル全般について解説します。

唾液の分泌量が低下する

「緊張すると口が乾く」と言うように、ストレスにさらされると唾液の分泌量が低下し、口腔内が乾燥しやすくなります。唾液分泌量の低下と口腔内の乾燥は、口の中の荒れ(炎症・びらん・潰瘍など)だけでなく、さまざまな口腔内トラブルにつながります。

唾液には消化作用以外に粘膜保護作用や抗菌作用があり、遺伝的要因を除き口の中の唾液の総量が少ないと、それらの効果が十分に発揮されません。

その結果、口腔粘膜のガードが弱くなり、歯周病(歯肉炎・歯周炎)や虫歯(う蝕)、口臭などを引き起こす「悪い細菌」が増殖しやすくなります。その結果、さまざまな口腔内トラブルが起こりやすい環境になってしまいます。

加えて、唾液の分泌量が減少すると、唾液そのもので口の中の汚れを洗い流す自浄作用もうまく働かなくなるので、より細菌が増殖しやすい環境にもなります。

- なぜ、唾液の分泌量が減るの?──唾液と交感神経の関係

- では、緊張やストレスにさらされると、なぜ唾液の分泌が減るのでしょうか。

それは、自律神経の一つ、「交感神経」の働きが高まるからです。

自律神経は、呼吸運動や心拍、臓器の働き、発汗、体温調整など、無意識で動く体内のさまざまな働きをコントロールする神経系で、体を「興奮モード」にする交感神経と、「リラックスモード」にする副交感神経の2つに分けられます。交感神経と副交感神経は互いに対になって交互に働きながら、体内の活動をうまく調整しています。

交感神経は血管を収縮させる作用があるため、交感神経の働きが高まると、唾液を分泌する際に血液から十分に水分が供給されなくなって分泌量が減り、また唾液の性状も変化して水分が少ないネバネバした唾液が分泌されるようになります。その結果、口の中の潤いが失われ、ねばつくようになり、さまざまな口腔内トラブルの要因になるのです。

口腔内の血行が悪くなる

ストレスにさらされると交感神経の働きが高まり、血管が収縮します。口腔粘膜の血流が悪くなるので、組織の再生力が低下して傷の治りが遅くなったり、白血球やリンパ球などの免疫細胞が届きにくくなり免疫機能が低下したりと、粘膜が脆弱になります。

その結果、口の中が荒れて口内炎になりやすくなるほか、歯周病や虫歯のリスクも上がります。

歯の食いしばり・歯ぎしり

ストレスを強く感じていると、仕事中や就寝中などに歯を無意識に強く噛みしめる「食いしばり(噛みしめ癖)」や、寝ている間に上下の歯を強くギリギリこすり合わせる「歯ぎしり」が起こりやすくなります。

食いしばりや歯ぎしりは、「口の中の荒れ」と直接的な関係はありませんが、歯や歯茎に強い負荷を与える悪い習慣です。歯の表面の摩耗や歯茎の組織が脆弱化を引き起こし、さまざまな口腔内トラブルの原因になります。

ストレスの影響によって引き起こされる口腔内トラブルの例

ストレスの影響により、口腔粘膜の血流悪化・免疫低下、唾液分泌量の減少と細菌の増殖などが生じることを確認できたでしょうか。ではその結果、どのような口腔内トラブルが発症しやすくなるのか、具体的にみていきます。

口内炎

「口の中が荒れている」と言う場合、「口内炎ができている」ことをさすケースが多くみられます。

口内炎は、口腔粘膜(舌や歯肉も含む)に生じる炎症の総称で、腫れて赤くなる「発赤(ほっせき)」、粘膜がただれて薄くはがれる「びらん」、粘膜がえぐれて穴があく「潰瘍(かいよう)」など、さまざまな症状が起こります。そのほか、原因によっては水泡や出血なども見られるでしょう。

口内炎の原因は、細菌感染、ウイルス感染(ヘルペス性口内炎など)、カンジダ菌などの真菌感染(カンジダ性口内炎)、アレルギー、入れ歯などの物理的な刺激(カタル性口内炎)、全身疾患、薬物治療の副作用などさまざまです。

一般的に、口内炎はストレスや過度な疲れ、栄養不足により口腔粘膜が弱くなり免疫が低下した状態だと起こりやすくなりますが、特にストレスと関係が深い口内炎が「アフタ性口内炎」です。

突然、直径5~10mmくらいの小さくて丸い潰瘍が口の中にできるもので、潰瘍の中心部は白い膜で覆われ、周囲は赤みを帯びます。食べ物がしみたり歯ブラシで触れると痛みを感じたりと、刺激により患部に違和感や特有の疼痛を生じるのが特徴です。一度にいくつもできたり、何度も繰り返しできたりする場合があります。

粘膜保護作用があるビタミンB2の摂取、患部へのレーザー治療による治癒促進などが挙げられます。2週間以内に自然に治り、痕を残しません。炎症を一時的に抑えるステロイド軟膏を患部に塗布する治療もありますが、ステロイドは傷の治りを遅くするため、食事が摂取出来ないほどの日常生活が送れない場合にのみ一時的に使用しましょう。

「アフタ性口内炎」の発生のメカニズムは不明ですが、ストレスや疲労、免疫力の低下、食生活の乱れや栄養不足、睡眠不足などが大きく関与するとされています。

口臭

ストレスで唾液分泌量が減少して口腔内が乾燥すると、唾液の抗菌作用・自浄作用がうまく働かなくなり、口の中に細菌が増殖します。

口臭の原因になる細菌も増殖するため、口臭が悪化しやすくなるのです。

歯周病

歯周病は、歯の表面や歯と歯茎の境目に付着した歯垢(プラーク)の中の歯周菌が作り出す毒素によって、歯肉や歯槽骨などの歯を支える組織が壊れてしまい、最終的には歯がぐらぐらになって抜けてしまう病気です。

口臭と同様にストレスで唾液分泌量が減少すると、歯周病(歯肉炎・歯周炎)の原因になる歯周病菌も増殖し、さらにストレスによる血流の低下が歯茎の粘膜を脆弱化させるため、歯周病になりやすくなります。

- 合わせて読みたい

- 歯周病の原因はプラークにある?歯垢が溜まる原因や予防方法

虫歯

唾液には、酸を中和し歯の表面を修復する働きがあります。ストレスによる唾液分泌の低下は、酸を出して歯を溶かす虫歯菌を増殖させるだけでなく、歯が溶けやすい状況もつくり出すのです。

歯の摩耗

ストレスにより食いしばりや歯ぎしりの癖があると、歯が摩耗してしまいます。

なお、口の中の荒れは、ストレス以外の重大な疾患が原因となって引き起こされている可能性もあります。例えば口腔がん、ベーチェット病、性感染症、麻疹などです。「荒れ」がなかなか治らない、よくある口内炎とは違うなどと思ったら、病院やクリニック(口腔内科、口腔外科、耳鼻咽喉科など)を受診してみましょう。

口の中が荒れるのを防ぐ方法

ストレスにより口の中が荒れやすくなり、さまざまな口腔内トラブルが発生する仕組みを解説してきました。

根本的な解決のためには、ストレスの原因になる負担を軽減し気分転換を図る必要がありますが、難しい状況もあるかもしれません。まずはトラブルが起きないよう、口腔内の環境改善に努めることが大切です。

口の中を清浄に保つ

口腔内を清潔にして細菌増殖を防ぐことが重要です。毎日の歯磨きやデンタルフロスなどによる歯間ケアで、食べかすや歯垢(プラーク)を除去し、口の中を清浄に保ちましょう。

ストレス過多な毎日を送っていると、どうしてもセルフケアがおろそかになりますが、口内炎や虫歯になるとストレス要因がより増え、歯周病になれば最終的に歯を失う危険も出てきます。ご自身をいたわるためにも、毎日の口腔ケアは欠かさないようにしましょう。

食事はゆっくりと噛んで食べる

記事で何度も紹介してきたように、唾液の減少はさまざまなトラブルの原因になります。

唾液を分泌する唾液腺には、自動的に唾液を排出するポンプ機能がなく、物を噛む物理的刺激、味を感じるなどの味覚刺激がないと唾液の分泌が著しく低下してしまいます。

唾液分泌を促すには、よく噛んで味わって食べること、すっぱいものなどで味覚を刺激することが重要です。キシリトール入りのガムを噛むと、細菌が酸を出さないため唾液を増やし虫歯になりずらい効果があるので、気になる方は試してみてください。

マウスピースを活用する

食いしばりや歯ぎしりの癖を治すのが難しければ、マウスピースを装着する方法があります。

歯型や症状に合わせた治療用のマウスピース(スプリントやナイトガードなど)を作るには、歯科医院の受診が必要です。夜間も着用でき、歯や粘膜を損傷せず、食いしばりや歯ぎしりによる歯の摩耗や顎の関節の負担を軽減します。

ストレスで口の中が荒れるのを防ぐために日頃のケアで口腔内環境を整えよう

ストレスが口腔内にもたらす影響を総合的に解説してきました。ストレスは「荒れ」(炎症・びらん・潰瘍)だけでなく、口腔内の悪い細菌を繁殖させ、虫歯や歯周病などの要因にもなることがわかったかと思います。

前述の通り、根本的な解決にはストレスの緩和がポイントになりますが、普段から口腔内環境を整えておくことも重要です。

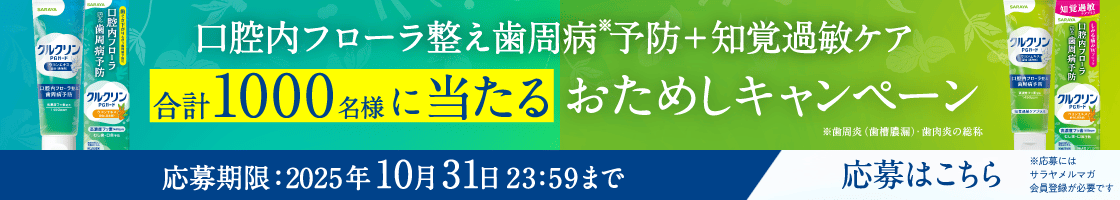

毎日の歯ブラシでのブラッシング、デンタルフロスや歯間ブラシでの歯間ケアで食べかすや汚れ、歯垢(プラーク)を除去し、お口の中をきれいに保ちましょう。また、「口腔内フローラ」を整えて、口腔内の細菌バランスを良好に保つことも重要です。毎日のセルフケアに「口腔内フローラ」の視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。

監修:鈴木 遼介

歯科医師として、都内の医科と歯科の連携クリニックで勤務し、患者様の要望に沿う一般診療やインプラント治療などを主に行っている。レノプロジェクト(株)の腎機能検査、Dental Prediction(株)パートナーであり、AR技術を活用し、より安心安全な歯科治療を目指している。