歯茎が痩せたかも?気になる症状の原因と進行させないためのケア

鏡で自分の歯を見て、「昔より歯茎が下がっている」「歯肉が薄くなった」「歯茎の血色が悪い」などと感じた経験はありませんか?これらはいわゆる「歯茎痩せ」に当たります。

もしかしたら何かの異常のサインかも?これ以上、歯茎が下がらないようにするにはどうすればよい?

などと気になることもあるでしょう。

「歯茎が痩せる」とはどのようなことなのでしょうか。現象やメカニズム、原因、対処方法を解説します。

「歯茎が痩せたかも…」と感じたことはありますか?

歯茎が痩せる、細る、歯茎が下がる現象は40代・50代のミドルエイジや中高年によく見られます。しかし10代の子どもや20代・30代の成人にも起こることから、必ずしも加齢による老化現象とはいえません。

では、まず「歯茎が痩せる・下がる」とはどのような現象なのかを解説します。

歯茎痩せとはどのような症状?

歯茎(歯肉)が痩せたり下がったりする現象は、専門的には「歯肉退縮(しにくたいしゅく)」と呼ばれます。歯茎が下がることで、本来歯茎で隠されていた歯の根元の部分(歯根)が露出し、歯が長く見えることもあります。矯正治療を受けた後などでは、下あごの前歯で起こりやすい現象です。また、過度な力を加えた歯ブラシによっても起きる為、起こる部位は個人差があります。

実際のところ、歯肉は厚さが2ミリ程度しかなく、痩せても1.5ミリ程度になるだけです。歯茎痩せは、歯肉が痩せるというよりもその下の骨(歯槽骨)が痩せるという現象になります。

明らかに歯根が露出して歯が長く見える場合以外は、歯茎痩せ(歯肉退縮)が起きているかどうか判断が難しい場合も多いでしょう。そこで、歯茎痩せのサインをまとめました。該当するなら、歯茎痩せが生じているかもしれません。ぜひセルフチェックしてみてください。

- 歯茎痩せのサイン

- □食べ物が歯の隙間に詰まりやすい

□歯が長くなったように感じる

□歯の根元が見える

□口元の見た目が悪くなった気がする

□歯の隙間や根元にむし歯が増えた

□歯がぐらぐらしている

□食べたり飲んだりしたときに歯がしみる

□歯の噛み合わせが悪い

□歯並びが変わってきたように感じる

□歯が抜けやすくなった

□歯の根元が黄ばんできた

□入れ歯のおさまりが悪い

歯茎が痩せるとどうなる?

1)むし歯になりやすくなる

歯肉退縮が起きていない歯は、表層がエナメル質という硬くてプラーク(細菌)が付着しずらい組織によって守られています。一方、象牙質は柔らかくデリケートな組織です。また、表面がザラザラしていて、汚れや細菌が付着しやすい状態になっています。歯茎痩せによって露出した象牙質はとても無防備な状態です。むし歯菌が産出した酸にも弱いため、象牙質が露出していない人と比べてむし歯リスクが3倍にも上るとされています。

歯肉退縮によって露出した歯根に生じたむし歯(う蝕)は、根面むし歯、根面う蝕とも呼ばれます。

2)知覚過敏を起こしやすくなる

象牙質には象牙細管と呼ばれる小さな穴が無数に開いており、知覚刺激が神経に伝わりやすい構造になっています。露出した象牙質から刺激が直接神経に伝わるため、歯ブラシで刺激したり、冷たいものや味の強いものを食べたりした際にしみるような痛みを感じるのです。

3)歯に色素沈着が起こりやすくなる

象牙質は表面がザラザラして小さな穴が無数に開いているため、着色汚れが付きやすい構造になっています。黄ばんだり黒ずんだりしやすいのです。

歯茎が痩せてしまう主な原因

「歯茎が痩せる・下がる」という現象はなぜ生じるのでしょうか。原因やメカニズムを解説します。

歯周病

歯周病(歯肉炎・歯周炎)が進行すると、歯肉だけでなくその下の歯周組織にまで炎症が広がり、歯槽骨や結合組織が破壊されます。歯と歯茎の間に溝が生じ(歯周ポケット)、歯肉の腫れや出血などのトラブルも頻繁に生じるようになります。次第に歯肉だけでなく歯茎全体が退縮して歯根が露出するようになるのです。

歯周病のメカニズムや症状については、次の記事をご覧ください。

- 合わせて読みたい

- 歯周病の原因はプラークにある?歯垢がたまる原因や予防方法

加齢

年齢が高くなるにつれて加齢により歯肉の弾性は低下し、張りがなくなります。歯肉退縮もみられ、歯根が露出します。

過度なブラッシング(オーバーブラッシング)

歯磨きの方法の誤りによる歯肉退縮が注目されています。前述の通り、歯肉は2ミリと薄くデリケートな存在です。必要以上に力を込めてブラッシングをする「オーバーブラッシング」によって歯肉退縮や歯肉粘膜の損傷といった問題が生じるとされています。

歯磨きの適切な力は150~200グラム程度で、これは歯ブラシの毛先が開かない程度の力になります。具体的には、歯ブラシを手の甲に優しく当ててみて、薄く白く濁る力で十分です。また、毛が柔らかめの歯ブラシを選ぶことも重要です。同じ箇所ばかり磨くのも問題で、その部分の歯肉に負担がかかり、痩せてしまいます。

歯並びは半円状なので利き腕と反対側の奥歯に強い力が伝わりやすいです。

オーバーブラッシングの影響で、20、30代にも歯肉痩せが生じていることから、若い方でも慎重にブラッシングする必要があります。

噛み合わせ

噛み合わせの悪さがあると一部の歯へ極端に負担がかかり、歯茎が痩せてしまうことがあります。

また、歯並びや噛み合わせが悪いとプラーク(歯垢)がたまりやすく、歯周病の原因にもなるので注意しましょう。

生活習慣・その他

①歯ぎしりや歯の食いしばり

歯に圧力がかかり歯茎が痩せやすくなります。

②喫煙の習慣

歯肉の血行が悪くなり痩せやすくなります。

③不十分な口腔ケア

歯を磨かないと歯肉の血行が悪くなり、歯周病のリスクも高まります。

④矯正治療

歯に過度な力が入ると、副作用として歯肉退縮を引き起こすケースがあります。

⑤入れ歯・インプラント治療

入れ歯は口の中で動かないように他の歯にワイヤー(バネ)を引っ掛けるため、バネがかからない他の歯と比較すると過度な力が合わずに過度な力が入ると、歯肉退縮を引き起こすケースがあります。また、歯は歯根膜(食べ物の硬さを識別するセンサー)を介して骨と結合しているのに対し、インプラントは骨と直接結合しているため、歯に比べて沈みこむ事が出来ずインプラント周囲炎などのトラブルがおきます。

⑥痩せ・骨粗鬆症

歯肉退縮の要因になります。

⑦ホルモンバランスの変化

女性ホルモンの影響で歯肉炎が起こりやすくなるケースがあり(妊娠性歯肉炎など)、歯肉退縮につながることがあります。

痩せた歯茎は元に戻る?ケアのポイント

残念ながら、一度痩せた歯茎が自然に元に戻ることはありません。自力で回復させるのは難しく、これ以上の歯肉退縮を防ぐ「保存」が重要で、早めの対処が求められます。

オーラルケアを見直す

露出した歯根にむし歯が発生するのを防ぐこと、歯周病(歯肉炎・歯周炎)の発生や進行を防ぐことが重要になります。オーラルケアを見直しましょう。

露出した歯根はザラザラした象牙質で細菌が付着しやすくなります。歯周病の原因となるプラークが蓄積しないようにするプラークコントロールが重要です。

ポイント1)歯間の汚れやプラークを除去

歯と歯の間(歯間)の汚れやプラークをデンタルフロスや歯間ブラシで除去します。1日2回程度がよいでしょう。会社の昼食や、出先で歯ブラシなどがない場合は食事後に水でグチュグチュうがいを30秒程度行うことも効果的です。

ポイント2)歯茎に負荷をかけないブラッシング

オーバーブラッシングにならないよう、軽めの力でブラッシングします。柔らかめの歯ブラシを使い、毎日2回以上磨きましょう。

ポイント3)歯周病を防ぎ、歯茎にやさしい歯磨き粉の使用

歯周病対策になり、しかも歯茎にやさしい歯磨き粉を選びましょう。研磨剤が多く入っているタイプだと、歯肉を傷つけるリスクにつながるので注意が必要です。

生活習慣を改善する

タバコは歯肉への悪影響が大きいため、禁煙をおすすめします。また、栄養バランスの偏り、栄養不足、運動不足、睡眠不足、ストレスなども歯肉痩せの要因になるため、改善しましょう。体の健康は、お口の健康に直結します。

歯科医に相談する

歯科医院を定期的に受診し、歯科検診やプラーク除去・歯石除去を受け、むし歯や歯周病があれば治療することが重要です。歯肉の状態に合ったセルフケアやブラッシングの指導を受けましょう。

適切なオーラルケアで歯茎の健康を守りましょう

歯肉痩せ(歯肉退縮)の原因やメカニズム、対策などを解説してきました。歯肉痩せは加齢による老化現象だけではありません。適切なオーラルケアを行わなければ10代の子どもにも起こりうる現象です。

重要なのは歯周病対策とオーバーブラッシングの予防、歯ぎしりや食いしばりの予防などにより、歯茎の健康を守ることでしょう。歯肉の組織はデリケートで、自然には再生しないのです。

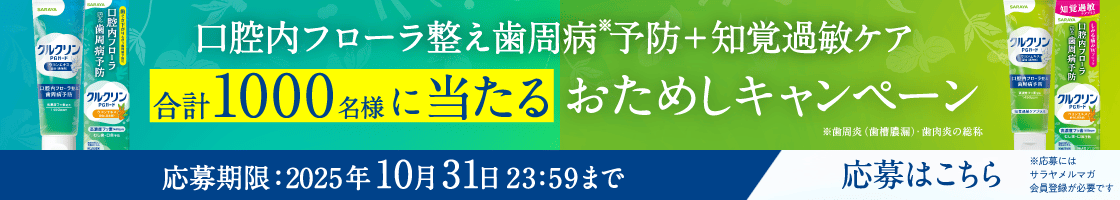

歯肉退縮の対策として、歯肉を傷つけにくく、歯周病の対策もできる歯磨き粉を使うことも一つの手です。

毎日のハミガキから、お口の健康を守る習慣を取り入れてみてください。

- 合わせて読みたい

- 歯と歯茎にやさしい低研磨な「クルクリン」について詳しくはこちら

監修:鈴木 遼介

歯科医師として、都内の医科と歯科の連携クリニックで勤務し、患者様の要望に沿う一般診療やインプラント治療などを主に行っている。レノプロジェクト(株)の腎機能検査、Dental Prediction(株)パートナーであり、AR技術を活用し、より安心安全な歯科治療を目指している。