舌磨きは口臭予防に効果的?正しいやり方や頻度、タイミングとは

皆さん、舌磨きをしていますか?

実は、口の中には、700種類以上の細菌が約1000億個も生息しており、細菌の多くが、舌表面に付着しています。舌の表面はザラザラしているため、汚れや細菌が溜まりやすく、一説には口の中の細菌(口腔内細菌)の6割が舌に生息していると言われています 。

舌に棲む細菌は、口臭や虫歯などの口腔内トラブルの大きな原因になっている可能性があり、歯周病につながる因子のひとつとしても知られています。 そのため、舌磨きを習慣的に行うことは口腔内トラブルの予防に役立つかもしれません。

今回の記事では、舌磨きの効果、正しいやり方、適切な頻度、注意点などについて詳しく解説していきます。

舌磨きは口臭のケアに効果あり!

舌表面のザラザラ部分に食ベカスや汚れが溜まると、それを栄養源に細菌が繁殖し、放置すると舌表面に白いカビや苔(こけ)が生えたような状態になります。これは「舌苔(ぜったい)」と呼ばれるもので、歯垢(プラーク)と同じ細菌のかたまりです。

実は、舌苔は「口臭の6割は舌苔から発生している」と言われるほど、口臭の最大の発生源です。

口臭の原因となる揮発性硫黄化合物(硫化水素やメチルメルカプタン)などのガスは、口腔内の細菌が代謝の際に発するため、定期的な舌磨きで舌を清潔にして細菌の増殖を防ぐと、口臭対策の効果が期待できます。

また、舌表面には、口臭を発生させる細菌のほか、虫歯や歯周病の原因菌が存在しています。そのため、舌磨きにより細菌の増殖を抑制するケアは、お口の健康を保つために欠かせません。加えて、舌磨きにより、味細胞に刺激が伝わりやすくなるため味覚の感受性が高まったり、口腔内フローラを整えたりする効果もあります。

- <注意>舌苔には舌を保護する役割もある

- 舌苔は多くの人にみられる生理現象です。口臭の原因になるからといって、舌苔をゼロにする必要はありません。舌苔には傷つきやすい舌粘膜を保護する役割があるため、ゼロにするとかえって悪影響が生じます。うっすらと白くなる程度の舌苔はむしろ必要なものです。また、無理に舌苔を除去しようとすると、舌粘膜が傷つき新たなトラブルの原因になるため、注意しましょう。

舌磨きの正しいやり方

ここでは、舌磨きの正しい方法を紹介します。前述の通り、舌苔は傷つきやすい舌粘膜の保護に必要なものであるため、取りすぎ、磨きすぎに注意しましょう。

歯ブラシは清掃圧が強くなり過ぎる傾向があり、専用の舌ブラシや舌クリーナーを使うのがおすすめです。毛がブラシタイプのものが舌ブラシ、スムーザータイプのものが舌クリーナーで、価格は舌クリーナーのほうが高くなっています。選び方や使い方などの詳細は、各歯ブラシメーカーのサイトなどでチェックしましょう。

歯ブラシを使う場合は、粘膜を傷つけないよう、毛が柔らかいものを使ってください。綿棒を使う方法もありますが、専用の舌ブラシよりは洗浄力が劣ります。

舌磨きの正しい手順を、STEP1~3の段階別に説明していきます。舌ブラシの使用法を解説していますが、舌クリーナーでも方法は同様です。

STEP1.舌を湿らす

最初に、水や専用ジェルで舌を湿らせます。湿らせることで舌苔が柔らかくなり、取り除きやすくなるためです。

なお、歯磨き粉には研磨剤が配合されていることが多く、舌の表面を傷つける原因になるため、舌磨きには使用しないほうがよいでしょう。

STEP2.舌ブラシで磨く

舌を大きく前に出し、鏡で舌の表面に付いた汚れを確認します。舌ブラシを濡らし、舌苔が付いた箇所を磨きます。粘膜を保護するため、舌苔が付いていない箇所は磨きません。

舌の磨き方のポイントは、次の通りです。

☑ブラシを奥から手前に向かって2~3回軽くかき出すように動かす

☑場所を変えながら3度ほどブラッシングを繰り返す

☑1回の舌磨きでは全体で10~20ブラッシングにとどめる

ブラシは「奥→手前」の一方向にだけ動かします。「手前→奥」はNGです。手前から奥に動かしてしまうと、細菌が喉の奥に入るおそれがあります。特に高齢の方だと、舌苔のカケラが食道を通りって肺に入ると、誤嚥性肺炎を引き起こしかねません 。

STEP3. うがいをする

ブラッシングによって取れた舌苔のカケラや細菌をうがいで綺麗に洗い流します。飲み込まないように注意しましょう。

舌磨きの適切な頻度やタイミング

舌磨きは「やり過ぎ」に注意しましょう。適切な頻度、ベストなタイミングを紹介します。

●頻度…1日1回程度

舌磨きは、1日に何度も行う必要はありません。過度の舌磨きは、舌表面を傷つけ、かえって舌苔が付着しやすくなることがあります 。

●タイミング…起床後の歯磨き前

「起床後すぐ」が舌磨きのベストなタイミングです。

睡眠中は唾液の分泌量が減少し、口の中に細菌が増えやすいため、朝一番の起床時に舌磨きを行えば効率的に舌表面の細菌を除去できます。

舌磨きをする際の注意点

舌磨きの方法や、やり方がわかったところで、大切な注意点を2つお伝えします。

注意点① 強くこすり過ぎない

何度も説明した通り、舌表面の粘膜はデリケートなため、強くこすり過ぎるとすぐに傷ついてしまいます。優しくブラッシングすることが大切です。

舌の表面には、舌乳頭(ぜつにゅうとう)と呼ばれる無数の突起があります。舌乳頭による凹凸で、舌の表面はザラザラしているのです。

舌乳頭のうち、比較的大きい茸状乳頭や有郭乳頭には、味を感じる器官である「味蕾」(みらい)が存在します。舌磨きで味蕾が傷つくと、一時的に味覚障害が生じて食べ物の味を感じにくくなるかもしれません。

舌磨きは、優しくなでるようにブラッシングするよう心がけましょう。

また、正しい舌磨きや歯磨きの仕方について、かかりつけ歯科医院で指導を受けることをおすすめします。

注意点② 舌ブラシを定期的に交換する

舌ブラシは、長く使い続けると細菌が繁殖しやすくなるため、定期的な交換が必要です。

舌磨きの頻度にもよりますが、できれば1か月に1回の頻度で新しいものに替えましょう。舌クリーナーも同様です。

正しい舌磨きで口臭予防とお口の健康保持を

舌磨きの重要性や正しいやり方がわかりましたか?

説明した方法で、朝1回の舌磨きを行ってみましょう。1日何度も行う必要はありません。また、1回の舌磨きでのブラッシングは10回程度にとどめ、舌表面の粘膜を傷つけないよう、優しくなでるようにブラッシングしましょう。

なお、口腔内細菌はその存在自体が悪ではありません。粘膜を保護したり外部から侵入する病原細菌の感染を防いだりと、口内の健康を保つ役割も果たしています。

口腔内細菌は、増えすぎると健康に悪影響をもたらす「悪玉菌」、人体に良い働きをする「善玉菌」、人体の状態によって有用にも有害にもなる「日和見菌」の3種類に分けられますが、悪玉菌ですら役割があって完全に除去すると口内の健康に悪影響をもたらすと考えられています。大切なのはバランスなのです。

700種類以上、約1000億個の口腔内細菌たちが口の中で作る世界を「口腔内フローラ」と呼びます。善玉菌を増やし、悪玉菌や日和見菌が増えすぎるのを予防する口腔ケアが重要になります。

舌磨きは、口腔内フローラのバランスを整えることにも重要なオーラルケアのため、ぜひ習慣づけてみてください。

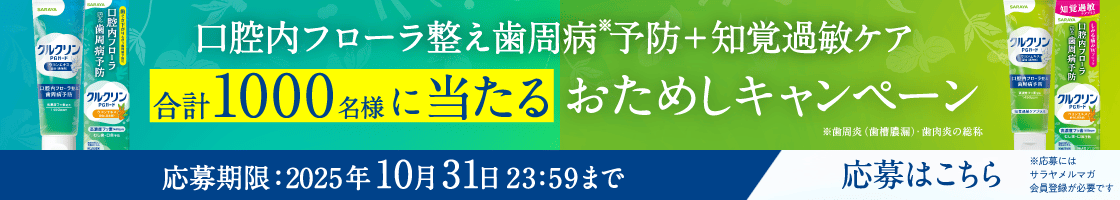

口腔内フローラを整え歯周病・口臭を予防する「クルクリン」について詳しくはこちら

監修:鈴木 遼介

歯科医師として、都内の医科と歯科の連携クリニックで勤務し、患者様の要望に沿う一般診療やインプラント治療などを主に行っている。レノプロジェクト(株)の腎機能検査、Dental Prediction(株)パートナーであり、AR技術を活用し、より安心安全な歯科治療を目指している。